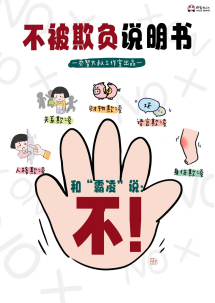

同学们,校园霸凌并非都是“拳脚相加”的激烈冲突,一些看似“小事”的行为,其实已经构成了霸凌。今天,我们就来梳理校园中常见的霸凌类型,帮大家擦亮眼睛,及时识别伤害,共同守护平安校园。

一、肢体霸凌:最易察觉,伤害最直接

肢体霸凌是大家最熟悉的类型,通常伴随明显的身体接触,伤害直接且可见,常见表现有:

暴力攻击:比如故意推搡、拉扯、殴打同学,用拳头、脚踢或借助书本、文具等物品击打他人,导致受害者身体出现淤青、划伤、骨折等外伤。

强制行为:强迫同学做不愿意做的事,比如被逼下跪、脱衣服,或是强行索要零花钱、抢夺手机、文具等个人物品。

围堵威胁:在教室、走廊、操场角落等地方,多人围堵单个同学,通过逼近、恐吓等方式制造心理恐惧,甚至伴随轻微肢体冲突。

这类霸凌往往有明确的施害者和受害者,容易被老师、同学发现,但也正因暴力性强,若不及时制止,可能造成严重的身体伤害和心理阴影。

二、语言霸凌:“看不见的刀子”,伤人更隐蔽

语言霸凌虽没有身体接触,却像“软刀子”一样,能给受害者带来深刻的心理伤害,且发生频率极高,容易被忽视:

恶意辱骂:用侮辱性、歧视性的语言攻击同学,比如嘲笑他人的外貌、家境、生理缺陷,或是用脏话、谣言诋毁他人。

起侮辱性绰号:并非所有绰号都是“玩笑”,如果绰号带有贬低、嘲讽意味,且让受害者感到不适,比如给个子矮的同学起“矮冬瓜”,给成绩差的同学起“笨蛋”,就属于语言霸凌。

威胁恐吓:通过口头或书面的方式威胁同学,比如“放学等着,我要揍你”“不准告诉老师,否则让你好看”,给受害者造成心理压力。

很多施害者会以“开玩笑”为借口,但只要语言让对方感到痛苦、自卑,就已构成霸凌,长期下来可能导致受害者自我否定、焦虑抑郁。

三、社交霸凌:孤立排挤,切断“人际纽带”

社交霸凌又称“关系霸凌”,主要通过破坏受害者的人际关系,让其陷入孤立,常见于同学群体中:

故意孤立:联合其他同学排挤某个人,比如故意不跟对方说话、不邀请对方参加集体活动,让受害者成为“局外人”。

散布谣言:编造、传播关于受害者的虚假信息,比如造谣“他偷东西”“私生活不检点”,破坏受害者的名誉,让其他同学对其产生误解和排斥。

公开羞辱:在公共场合故意让受害者出丑,比如当众揭穿对方的隐私、嘲笑对方的失误,让受害者在众人面前感到难堪。

这类霸凌往往涉及多人,受害者会因“被集体抛弃”而感到孤独、无助,甚至怀疑自己的社交能力,对人际关系失去信任。

四、网络霸凌:“无边界的伤害”,扩散更快

随着手机、网络的普及,网络霸凌逐渐成为校园霸凌的新形式,其影响范围更广,且难以彻底消除:

线上辱骂与诋毁:在班级群、朋友圈、短视频平台等,用文字、图片、表情包辱骂同学,或是发布贬低、丑化受害者的内容。

传播隐私与谣言:将受害者的私人信息泄露到网上,或是编造谣言在网络上扩散,让受害者遭受“全网围攻”。

恶意刷屏与骚扰:通过连续发送垃圾消息、拨打骚扰电话、“人肉搜索”等方式,干扰受害者的正常生活,甚至威胁其人身安全。

网络霸凌的伤害不受时间、空间限制,一条负面信息可能被无数人看到,给受害者带来长期的心理压力,甚至引发极端事件。