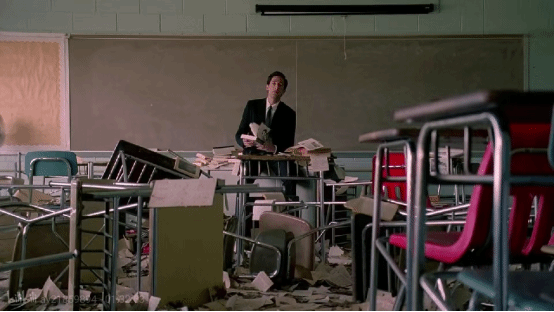

我们总以为学校是传播知识的殿堂,但亨利·巴赫特来到的这所社区学校,更像是一座情感的荒原。作为一名代课老师,他试图在这片充斥着迷茫、愤怒与冷漠的土地上,撒下些许理解的种子。然而,他面对的不仅是课堂上挑衅的学生,还有在各自人生困境中挣扎的同事,以及一个在街头被他偶然救助的未成年少女。

亨利怀揣着巨大的同理心,却也背负着不为人知的沉重过去。他试图与所有人保持距离,以为这样就能免于痛苦。但当他越是试图超脱于情感之外,现实就越是将他紧紧缠绕。这部电影没有提供温暖的救赎答案,它只是冷静地、残忍地,又带着一丝温柔地,凝视着每一个孤独的灵魂。

【注:图片来源于网络】

台词摘录

1、“有人觉得我们能改变一些事情,有时当我们醒来,才知道我们也力不能及。”

【注:图片来源于网络】

2、“失败,从某种意义上说,就是我们让所有人都失望了。”

【注:图片来源于网络】

3、“我们都有责任去引导年轻人,以防他们走上不归路,变的支离破碎、自暴自弃。”

【注:图片来源于网络】

深度思考

1. 教育的困境,亦是社会的病症

影片中的学校是一个微缩的世界。学生的顽劣、家长的失职、教师的无力,共同构成了一幅系统性的失败图景。《超脱》尖锐地指出:教育不仅仅是传授知识,它更是一场关于情感、尊严与存在价值的救赎。当整个系统都失灵时,个体的努力如同在洪流中试图抓住一根稻草,悲壮而无力。

2. 我们都是“局外人”,也都在寻求连接

亨利始终以一个“局外人”的身份自居,他代课的身份恰如他在人生中的隐喻——临时、疏离、终将离开。我们每个人或许都曾在某个时刻感到与周遭格格不入,成为心灵的“代课老师”。影片探讨了这种现代人的普遍孤独,以及我们在这种孤独中,对于“被理解”和“被需要”的深切渴望。

【注:图片来源于网络】

3. 痛苦的同理心:一种天赋,也是一种诅咒

亨利拥有看穿他人痛苦的敏锐,这使他成为一名独特的老师。但这种天赋也让他承受着双倍的痛苦——他不仅要承载自己的悲伤,还要吸纳他人的绝望。影片向我们抛出一个沉重的问题:当我们感知世界的能力越强,我们所承受的痛苦是否也越深?这种痛苦,究竟是救赎的起点,还是沉沦的开端?

【注:图片来源于网络】

结语

《超脱》不是一部令人“舒适”的电影,它是一面冰冷的镜子,迫使我们直视内心的荒凉与困惑。它没有提供轻松的答案,却给予了我们一种罕见的、深刻的共情。它让我们明白,所谓的“超脱”,或许并非冷漠地远离,而是在深知痛苦滋味后,依然选择勇敢地介入、感受并承担。

活动信息

时间:2025年11月7日 12:30

地点:教12-107教室

期待与你,在影约中坦诚相见!