7月19日下午,在辞别红军烈士遗孀段桂秀奶奶之后,思政部师生们赶赴于都县段屋乡寒信村,学习非遗文化,见证绿色发展。

寒信村距县城三十公里,因地处梅江寒信峡口,故名。据留存的清朝乾隆年间的肖家族谱记载,自明朝洪武年间,肖氏寿六公在此开基,历经600多年的风风雨雨,曾经是赣州东部六县水路航运的必经之处。

苏区时期,寒信峡是于都中央革命根据地的重要组成部分, 是当时苏区的大后方,为苏区的革命做出了巨大贡献。在党组织和苏区政府的领导下,积极开展扩红、支前工作。1934年10月,中央红军实施战略转移,红一军团红二师从这里集结出发。为苏区革命,寒信村牺牲的烈士不计其数,在寒信峡至今还可看到许多红色遗迹和听到许多苏区时期的故事,在抗日战争时期,寒信村也积极支持抗日,1939年,八十一军后方医院从赣州搬迁至寒信村驻扎一年有余,还留下了伤兵墓地;随后不久,赣州劳作师范迁移到寒信村办学,也历时年余,成为抗日大后方。

寒信村有着丰富多彩的客家文化、庙宇文化、山水文化、码头文化,全村共有百年以上古榕树29棵,大小祠堂、牌坊十余处。2021年,寒信村被列为“赣州市第一批非遗小镇”“江西省非遗传承小镇”,2022年入选全国“非遗旅游小镇”。目前,于都县县级以上非物质文化遗产项目共126项,其中国家级名录2项,省级7项,市级13项,县级104项。

于都县非物质文化遗产入选项目(国家级)——唢呐艺术(于都唢呐公婆吹)

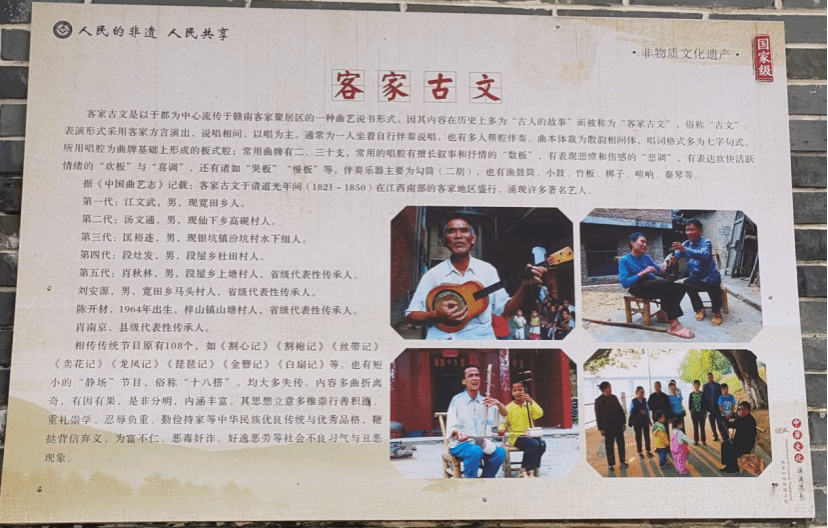

于都县非物质文化遗产入选项目(国家级)——客家古文

客家古文是一种说唱艺术,“一人一台戏”,以方言为主,表演灵活方便,道具轻便简单,唱腔优美婉转,基本曲调结构多为四句体,音乐唱腔具有浓郁的地方客家色彩。土地革命时期,在苏维埃政府的领导下,于都古文艺人配合当时的形势,新编了《十八搭》、《送郎当红军》等曲目,动员工农参军参战,发挥了客家古文的战斗作用。

近年来,寒信村通过多种形式推进乡村振兴,保护传统古村落,提升基础设施,实现了“接地气、易实施、强引领、谋发展”的目标。 2007年,寒信村被江西省评为“生态最美乡村”、 获赣州市 “最佳自然风光奖”;2013年被国家列入“第二批中国传统村落名录”;2019年被列入“第一批国家森林乡村名单”。

在寒信村,师生们参观了村里的古寺庙、古祠堂、古门楼等传统建筑,感受了客家文化的深厚底蕴,同时他们还见证了寒信村在绿色发展方面的显著成效。村里的小洋楼白墙黛瓦,柏油路绕村而过,乡村美轮美奂,展现了一幅幅生动的绿色发展画卷。

(文/王敏 裴琳娜)